| 校長日記6 | |||

| 17年前に植えたドングリを伐採 | |||

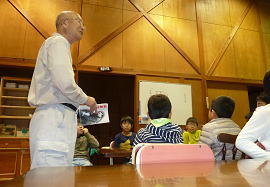

| 平成27年12月は特筆すべき活動が2つあった。一つは、以前から気になっていた生活棟食堂スペースの壁・天井のすす払いを初めて実施したことである。もう一つは、椎茸のホダギを作るため実生から育てたクヌギ6本を伐採したことである。 生活棟のすす払いは、簡単にできる作業ではない。生活棟の天井の高さが通常の平屋1階建ての建築物とは比べものにならないほど高いからである。建てた当時に聞いた話の記憶では2階建て半の高さがある建物だとか。少々の足場を用意したぐらいで届くものではない。最初、私が祝原さんに加えて他の職員達に、「コンプレッサーがあるからそれを使って圧縮空気で吹き飛ばしてはどうだろうか」と提案してみた。賛同者は出なかった。圧縮空気で吹き飛ばしたりしたら生活棟全部が埃だらけになるという。なるほどと納得したが、他に方法を思いつきそうにもない。年末が近づくにつれて「すす払い」を行う方法の思案は続いた。前の日になって津山さんが生活体験学校入口右手の法面に生えている竹を使ってやってみましょうかと言う。試しに竹を1本切って作ってみましょうと言いながら作ってくれた。結構な長さがあって、これなら生活棟の天井まで優に届くだろうという道具ができた。竹の長さがある分だけ重さも結構重いのだが、明日は男手がそろうので大丈夫でしょうということになった。  ここで、津山さんは新しい発見をした。竹をかついで運ぶ津山さんを見て、つないであったヤギの親子が声を出して騒いだ。津山さんは、もしかするとヤギは竹を食べたくて催促しているのではあるまいかと考えた。すす払いの竹を作りながら打ち落とした笹の枝を一抱えヤギに与えた。喜んで食べるヤギを見ながら津山さんは、しきりに感心していた。竹の準備は目途がついたが、「すす払い」を始める前には塗装作業の際に行なわれるような要領で、「養生」をする必要がある。「すす払い」を終わってみたら水屋などの食器の類が埃にまみれていたというのでは困る。私は農業用のビニールを買ってきて水屋などの全体を覆ったらと提案したが、津山さんはテント収納棚のあたりを探せば適当な品物があるかもしれませんので探してみましょうと言う。津山さんは整理されていない雑然としたテント収納棚から青いシートで梱包してある重たい物を引きずり降ろしてきた。荷解きをして中から出てきた物は災害時に使われる青色をした特大の防災シート4枚だった。埃から水屋などを守る「養生」用のシートにピッタリの物だった。シートで水屋を二人して覆った。男手5人が総がかりで「すす払い」に挑んだ。埃のツララができる程の長い期間行われたことのない「すす払い」である。落ちてくる大量の埃を女性たちが掃き集めてくれた。床に向けて強力な扇風機を動かして、速やかに埃を掃きだした。積年の埃を打ち払う一斉作業は壮観だった。 12月23日(水)天皇誕生日の祭日に、「子どもゆめ基金」の助成活動「生活体験塾」を実施した。  その活動内容が、椎茸のホダギを作るため実生から育てたクヌギ6本を伐採するという作業だった。伐採という危険を伴う作業を指導していただいたのは飯塚市庄内在住の松岡賢一さんである。そもそも椎茸栽培は生活体験学校がまだ設置されていなかったキャンプ場作りの頃から実行してきたプログラムである。既にその頃から、いつの日か自分たちが育てたクヌギの木を伐採してホダギを作りたいと考えていた。お金を払ってホダギを手に入れてコマ打ちをする椎茸栽培ではなく、ドングリを拾い集めて実生から育てたクヌギを伐採して椎茸を栽培したいと考えてきた。「まるごと体験」への強いこだわりである。伐採したドングリを植えた記録が生活体験学校にある。私が津山日記と呼んでいる記録である。すなわち平成7年10月から平成18年3月まで津山さんが現役在職中に毎日書かれた日記である。津山日記によると、平成9年11月3日、第29回関の山登山会開催。参加者は140名で受付をした者96名。このうち90名が植樹ボランティアとして参加し、苗木140本を植樹したとある。これが生活体験学校の敷地の外に植えた初めてのドングリである。平成27年12月14日(月)午後、津山さんと二人で今は廃止されたキャンプ場跡地に18年前の植樹の成果を見届けにでかけた。樫、椎の苗木は堂々たる成木になっていた。早く切らねばホダギにするには大きくなり過ぎて運ぶ苦労が増えるというものである。 その活動内容が、椎茸のホダギを作るため実生から育てたクヌギ6本を伐採するという作業だった。伐採という危険を伴う作業を指導していただいたのは飯塚市庄内在住の松岡賢一さんである。そもそも椎茸栽培は生活体験学校がまだ設置されていなかったキャンプ場作りの頃から実行してきたプログラムである。既にその頃から、いつの日か自分たちが育てたクヌギの木を伐採してホダギを作りたいと考えていた。お金を払ってホダギを手に入れてコマ打ちをする椎茸栽培ではなく、ドングリを拾い集めて実生から育てたクヌギを伐採して椎茸を栽培したいと考えてきた。「まるごと体験」への強いこだわりである。伐採したドングリを植えた記録が生活体験学校にある。私が津山日記と呼んでいる記録である。すなわち平成7年10月から平成18年3月まで津山さんが現役在職中に毎日書かれた日記である。津山日記によると、平成9年11月3日、第29回関の山登山会開催。参加者は140名で受付をした者96名。このうち90名が植樹ボランティアとして参加し、苗木140本を植樹したとある。これが生活体験学校の敷地の外に植えた初めてのドングリである。平成27年12月14日(月)午後、津山さんと二人で今は廃止されたキャンプ場跡地に18年前の植樹の成果を見届けにでかけた。樫、椎の苗木は堂々たる成木になっていた。早く切らねばホダギにするには大きくなり過ぎて運ぶ苦労が増えるというものである。二番目の植樹の記録は、平成10年11月28日(土)で、次の通りである。通学合宿第14班の作業、立川ブラインド(株)敷地法面にドングリの苗木100本植樹する、とある。今回伐採したのは、この時植えたドングリ100本の一部である。1~2年ポットの中で育てたドングリ苗はお線香2本分あるかないかというか細いものである。植えた後、何年かは下草を刈ってやらないと消えてしまいそうな苗である。10年たった頃、亡くなった村上哲二先生(NPOドングリ副理事長)の発声で下草刈りをしたことがあった。  数年の間、下草刈りをしていなかったせいで、胸の高さまで伸びた草を刈るのに大汗をかいた。この近年は成木になっていたので下草に攻められるドングリではなかったが、いざ伐採にかかろうかという段になると下枝やツルが邪魔になって、大いに作業の妨げになる。伐採に先立つこと約2週間前、非常勤職員4名と私を入れて5人がかりでドングリ100本の下地をきれいに刈りあげた。私は日頃からあまり戦力にならないのだが、津山さん、弟の高志、祝原さん、河中さんの4人の一斉作業は見事だった。特に河中さんの仕事振りは経験の質量が数枚上手だなと思った。当日23日は前の日の天気予報でも雨模様とあったが、予報通り雨になった。小降りになる合間を縫うようにして松岡さんのチェーソーがうなり声立てて6本のドングリを切り倒した。6本にはあらかじめ松岡さんにお願いして赤い目印をしてもらっておいた。長いロープを用意して男が3人がかりで松岡さんの合図に合わせて引っ張る。引っ張り具合でドングリの倒れる方角が違ってくるので、子どもを安全な位置に移動させるなど気を抜けない。気合を合わせて力を入れる。倒れた後も他の立木にもたれかかったまま、着地してくれない。男が4人がかりで根元の一番重たい部分を抱え上げて、引きづり倒す。本当の力仕事である。このまま1か月かけて乾燥させ、1m単位に輪切りにする。「玉切り」と呼ぶそうである。玉切りが終わればドリルで穴をあけシイタケ菌を打ち込む。「コマ打ち」と呼んでいる作業である。 数年の間、下草刈りをしていなかったせいで、胸の高さまで伸びた草を刈るのに大汗をかいた。この近年は成木になっていたので下草に攻められるドングリではなかったが、いざ伐採にかかろうかという段になると下枝やツルが邪魔になって、大いに作業の妨げになる。伐採に先立つこと約2週間前、非常勤職員4名と私を入れて5人がかりでドングリ100本の下地をきれいに刈りあげた。私は日頃からあまり戦力にならないのだが、津山さん、弟の高志、祝原さん、河中さんの4人の一斉作業は見事だった。特に河中さんの仕事振りは経験の質量が数枚上手だなと思った。当日23日は前の日の天気予報でも雨模様とあったが、予報通り雨になった。小降りになる合間を縫うようにして松岡さんのチェーソーがうなり声立てて6本のドングリを切り倒した。6本にはあらかじめ松岡さんにお願いして赤い目印をしてもらっておいた。長いロープを用意して男が3人がかりで松岡さんの合図に合わせて引っ張る。引っ張り具合でドングリの倒れる方角が違ってくるので、子どもを安全な位置に移動させるなど気を抜けない。気合を合わせて力を入れる。倒れた後も他の立木にもたれかかったまま、着地してくれない。男が4人がかりで根元の一番重たい部分を抱え上げて、引きづり倒す。本当の力仕事である。このまま1か月かけて乾燥させ、1m単位に輪切りにする。「玉切り」と呼ぶそうである。玉切りが終わればドリルで穴をあけシイタケ菌を打ち込む。「コマ打ち」と呼んでいる作業である。

桜の木を原木に土中に半分埋め込んでナメタケ菌を植えてやれば、ナメタケも生産できますよという松岡さんの話を聞いているうちにキノコ作りの夢がまたひとつ膨らんだ気がしてきた。 |

|||

| (飯塚市庄内生活体験学校々長、平成28年1月3日) | |||